|

1.2. Esbozo histórico de la tradición textil

1.2.1. Rasgos generales del Periodo Arcaico: sus técnicas textiles

Durante la época denominada Arcaica (2500 a 1500 a. C.), la población en la costa estaba constituida por grupos dedicados principalmente a labores agrícolas que vivían en aldeas y chozas confeccionadas con fibras vegetales. Aparece aquí la primera manifestación de tejido en fibras vegetales: las esteras, tejidas de junco y utilizadas como techos o cubiertas habitacionales y funerarias (Lumbreras, 1969, p. 61). En Chilca, región Lima, por ejemplo, tejían redes para la pesca. En el yacimiento de Huaca Prieta, en La Libertad, Junius Bird encontró gran abundancia de textiles de algodón elaborados con una técnica sencilla tipo tela. Llama la atención la presencia del notable diseño de dos figuras concéntricas: el cóndor —o águila— y la serpiente que, por sus características, explicarían un uso ritual (López y Aguilar, 2015a)1.

Las primeras técnicas que se conocen son el anillado, entrelazado y anudado, previsiblemente aplicadas en la fabricación de redes con una variedad de diseños, como demuestran las evidencias materiales obtenidas en el norte del país por J. Bird y F. Engel. Estas técnicas corresponden al Periodo Arcaico Medio, hacia el año 3000 a. C. En esta época ya se hacían telas de evidente carácter ritual con precisiones de estructura y diseños, incluyendo imágenes del cóndor y la serpiente, como la descubierta en Huaca Prieta (Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, 2021)2.

Así, los tejidos se constituyeron en registro de contenidos capaces de comunicar un lenguaje gráfico comprensible al colectivo. Esta característica no corresponde solo al área del tejido, sino que es propia del arte americano en general, estrechamente ligado a la necesidad de expresar contenidos profundos y creencias que alimentaban naturalmente la vida de los individuos (Corcuera, 2015, p. 29).

|

|

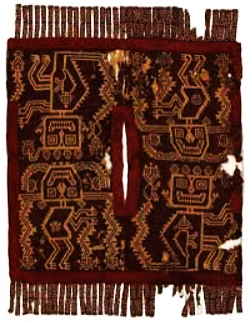

Figura 1. Textil de Huaca Prieta

Textil del Periodo Precerámico (2500 a. C.), descubierto en Huaca Prieta por el arqueólogo estadounidense Junius Bird en 1946. La figura presenta un cóndor en actitud de vuelo con una serpiente en su estómago. Está hecho de algodón, originalmente de color azulado.

Fuente: López y Aguilar (2015a). |

La figura 1 evidencia un tema bastante complejo, de alto dominio formal, que no es casual para la época. Se trata de la expresión de «una comunidad organizada en ayllu», como lo menciona Lumbreras (1972, p. 45), que es el núcleo cultural de donde emergió la técnica textil.

1.2.2. Periodo Formativo: los textiles y sus técnicas en los estilos chavín y Desarrollos Regionales estilos paracas, y los periodos siguientes

Durante el periodo comprendido entre el 1800 a. C. y el año 1000 a. C. se distingue la conformación de una sociedad organizada en dos grupos. Primero, por una clase dirigente de carácter teocrático y jerárquico; es decir, «jefes» convertidos en sacerdotes dotados de avanzados conocimientos astronómicos, del espacio sideral, del clima y de las estaciones, aplicados al control agrícola y al uso de las aguas; un grupo que, además, gobernaba, planificaba, organizaba y controlaba las actividades de la gran población comunitaria o ayllus, especialistas en labores agrícolas, ganaderas y artesanales.

La estructura social así creada dio origen al primer modelo de un Estado teocrático, característico de la cultura Chavín, ubicada en el Callejón de Conchucos, región Áncash. Dicha cultura ejerció control político, religioso y una tradición estilística de vasto alcance sobre civilizaciones coetáneas de la costa norte y central; mientras otras, como Cupisnique, ubicada en el valle de Chicama, en La Libertad, denotan prácticas de desarrollo independiente. Los estudios de Larco (1930) corroboran que se trata de una cultura costeña previa al surgimiento de la cultura Chavín, importante por su aporte a la textilería tipo urdimbre (Portillo, 2009).

Los chavines, como parte de su relación con la naturaleza, poseían una tradición sobre el conocimiento de plantas, flores, semillas y cortezas para la obtención de material tintóreo que emplearon en sus telas llanas. Asimismo, se percibe el registro de progresos técnicos en el tratamiento de fibras, sobre todo del algodón e hilado asociado a un carácter ceremonial. Lumbreras (1979) ha señalado que «En la pintura peruana antigua las telas no eran preparadas y se aplicaban los colores directamente sobre la superficie textil, absorbiendo su textura y flexibilidad» (p. 12). Además, había telas endurecidas, preparadas, dotadas de consistencia para la aplicación de la pintura.

Al parecer se trataba de una técnica pictórica ejecutada bajo dos modalidades en periodos sucesivos, dada la mayor complejidad de una respecto de la otra. Corcuera (2015) cita a Lumbreras e indica que en Chavín hay un salto técnico en el tratamiento de los tejidos confeccionados en telar como la gasa, el brocado y la tapicería, técnicas también halladas en la costa, fuera del centro de Chavín (p. 30). Buitrón (2000) precisa, igualmente, que «En este estilo, felino, serpiente y ave actúan como triada, o aparecen individualmente evocándonos posibles mitos» (p. 11), íconos que concentran y condicionan la vida de los pueblos culturalmente sometidos. Indirectamente, Chavín ejerce influencia en la zona de Ica, denotada en textiles de estilo chavinoide hallados en el sitio arqueológico de Karwa, cerca de Paracas Necrópolis.

La técnica pictórica tuvo amplia repercusión y, con estilos propios, se proyectó hasta la época incaica. La figura 2 presenta una tela pintada de estilo chavín, en la que es característica la representación formal con trazos lineales. Es una monocromía resuelta en la técnica de aguada, cuyas tonalidades sepia dejan observar el clásico tema del felino, una de las tres deidades dominantes en la iconografía chavín, como se presenta a continuación.

|

|

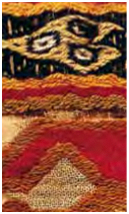

Figura 2. Tela pintada (Karwa, cultura Chavín)

Detalle de un textil del Periodo Chavinoide-Paracas-Karwa. Muestra un dibujo en tono marrón oscuro con formas resaltantes de influencia de la cultura Chavín, con los espacios externos a las figuras pintados de rojo y tonos blancos al interior de estas.

Fuente: Lavalle y Lang (1979, pp. 50-51) |

Entre los años 500 a 100 a. C. surgió una nueva sociedad regionalizada y un número mayor de comunidades. Es el tiempo en que artesanos especialistas en todos los campos productivos lograron un notable conocimiento sobre la naturaleza, así como un amplio desarrollo de sus tecnologías. Lumbreras (1972) indica que las culturas que se asentaron en la costa presentaron una nueva organización regional que les permitió ampliar su producción y desarrollar estilos propios en sus textiles (p. 63). Portillo (2009) señala el caso de Cupisnique en La Libertad, que incorporó el uso de tramas y urdimbres suplementarias con variadas formas de entrelazado, trama excéntrica, trama machihembrada y, posteriormente, el tapiz.

A continuación, se presentan algunos ejemplos de estructuras básicas del tejido y algunas de sus variedades.

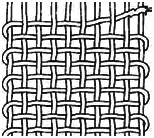

Figura 3a. Técnica llana o tafetán

Consiste en un sistema de hilos verticales urdimbres, y otro de hilos horizontales con trama entrelazados.

Fuente: Museo Chileno de Arte Precolombino (s.f., unid. 3) |

|

|

|

|

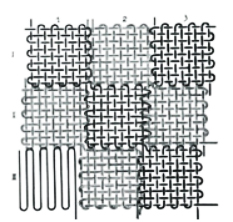

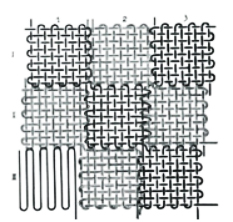

Figura 3b. Tipo de tejido discontinuo

Consiste en un sistema de hilos verticales (urdimbres) yuxtapuestos con otros de hilos horizontales (tramas).

Fuente: D’Hancourt (1962, p. 17, Fig. 5)

|

Figura 3c. Tejido faz de urdimbre suplementaria

«Tejido llano» en franjas de distintos colores y, en el centro, «técnica de urdimbre suplementaria» (líneas alternas en blanco y negro) con diseño mapuche llamado «flor de araucaria». En consecuencia, se estira y se afina aún más.

Fuente: Velásquez (2016) |

|

|

Una de las culturas más complejas y notables en la producción textil fue Paracas, fechada entre los años 700 años a. C. y 100 d. C. por Rowe (1962). A la cultura Paracas, Menzel et al. (1964) le asignaron diez fases estilísticas, de las cuales las ocho primeras se correlacionan con Paracas Cavernas, de Tello (1934), y las últimas con Paracas Necrópolis. En las primeras ocho se observa una influencia Chavín, pero la tradición local se impone en toda su magnitud en las últimas dos fases. Cabe precisar que la cultura Paracas encontró su principal centro en el actual departamento de Ica, una zona desértica del litoral peruano con una sucesión de pampas, valles y oasis (Buitrón, 2000, p. 10).

Una referencia clave para el gran desarrollo de los textiles paracas fueron las extensas áreas de cultivo de algodón dedicadas a su producción y al intercambio comercial de este producto por plumas y coca de la selva, así como fibra de auquénido y tintes naturales de la sierra. Así, en la etapa Cavernas, y más precisamente en los sitios funerarios Cerro Colorado y Cabeza Larga, destacan los mantos en los que se usaron los citados materiales, de excelente finura y calidad. Y, consecuentemente, también la variedad de técnicas empleadas, como el tapiz y el brocado —ambos derivados de telas llanas—, las tramas discontinuas, y la decoración pintada con estilos e iconografía diversificados (Higueras, 1987-2006). Las figuras de este tipo de prendas son de trazo lineal y formas geométricas que representan a personajes míticos.

|

|

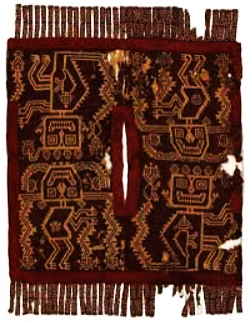

Figura 4. Técnica de doble tela

Unku decorado con figuras zoomórficas estilizadas en el cuerpo y flecos tejidos en el borde inferior.

Fuente: Choqque Arce (2009) |

La siguiente etapa, Necrópolis, se caracterizó por el incremento del bordado. Adquirió mayor importancia en su decoración con una diversidad de temas iconográficos de felinos, aves, serpientes y una figura de rasgos específicos denominada «Ser Oculado», personaje antropomorfo de forma mítica diversificado en varias representaciones (Buitrón, 2000, p. 13). Los mantos paracas de esta fase estilística tienen una estructura particular: un paño central, franjas laterales y son de tela llana sobre la que se dispone una decoración bordada con el desplazamiento de formas polícromas. Muestran mayor interés por describir formas (Buitrón, 2000, p. 13; Higueras, 1987-2006), mientras que otros presentan estructuras compositivas tipo damero en el paño central o también formas geométricas escalonadas. Durante ese tiempo, fue frecuente el empleo de la fibra de camélido por su mayor capacidad para la fijación de los tintes, lo que hizo posible el acceso a un espectro de colores más amplio. Esto permitió el uso de tonalidades rojas, amarillas, azules y remanentes de verde con los que se experimentaron nuevas combinaciones.

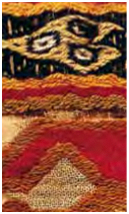

Figura 5. Técnicas con tramas combinadas

Fragmento de textil chimú. Se aprecia en el fragmento la alternancia de continuidad (hilos verticales) y discontinuidad (hilos horizontales) de tramas suplementarias.

Fuente: Museo Chileno de Arte Precolombino (s.f., unid. 7) |

|

|

|

|

Por una parte, Corcuera (2015) señala que tanto «el súbito acceso a grandes cantidades de lana dado a los tejedores de la costa sur y negado a sus vecinos del norte, [como] los tempranos tejidos de lana y el rápido desarrollo de una miríada de nuevas técnicas de tejido en la Costa Sur, implican la existencia de una tradición textil de la Sierra» (p. 31). Por otra parte, Gisbert et al. (2006) opinan que «es probable que esta cultura haya recibido una posible influencia de la zona altiplánica, y menciona que «la técnica del tapiz fue creada por los Tiahuanaco y fusionada a la cultura Paracas» (p. 34). El Periodo Formativo fue excepcionalmente rico en la creación de todas las técnicas textiles conocidas, mientras que las posteriores culturas Nazca y Huari-Tiahuanaco, hasta las del Horizonte Tardío, se desarrollaron solo estilísticamente.

1.2.3. Periodos de la tecnología textil en el Altiplano puneño

Bouysse-Cassagne, en su libro La identidad aymara (1987), identifica a los choquelascomo un pueblo dedicado a las actividades de pastoreo de camélidos. Esto los convirtió en especialistas en la crianza de estos animales y en la esquila de su fibra, materia prima necesaria para la ejecución de sus primeros textiles, producto del que no ha quedado rastro debido a factores climáticos. En cambio, se han encontrado vestigios que corresponden al Periodo Formativo Temprano en la zona costera de Arica (Chile). Agüero y Cases (2004) señalan que, en el valle de Azapa (1300 a 500 a. C.), ubicaron textiles tempranos que mostraban un gran uso de fibra vegetal para confeccionar esteras y cobertores públicos, habiendo también madejas de fibra de camélido, cintillos, pulseras y tobilleras hilados con fibra de camélido (pp. 599-617). Es de advertir que hubo mantas confeccionadas con esta fibra en faz de urdimbre o ligamento tela, y que los colores fueron principalmente naturales. De esto último se deduce, por ejemplo, el uso de textiles en fibra de alpaca del periodo señalado en Puno, región abastecedora de fibra.

En aquella época surgió la cultura Pucara (100 a. C. a 399 d. C.), que tuvo su centro importante en Qalasasaya, al norte de Juliaca, y constituyó el primer asentamiento propiamente urbano del Altiplano lacustre. Esta ejerció el control del espacio hacia el Cuzco y sobre Tiahuanaco, en Bolivia; al oeste, hacia los valles de Moquegua (Perú) y Azapa (Chile); y tuvo presencia en la región de Iquique (Chile) y en la desembocadura del río Loa. Poseedora de abundantes recursos naturales y gran cantidad de llamas y alpacas, desarrollaron notablemente la textilería como un elemento importante de intercambio comercial (Palao, 2012, p. 13).

Contemporánea a Pucara, la cultura Tiahuanaco tuvo sus inicios en las fases I y II del periodo Formativo Superior (200 a. C.). Se aprecian con ella los primeros indicios de una organización regional autónoma (Lumbreras,1969, p. 149). En su fase II, desarrolla su propia tecnología, la misma que habría compartido o mantenido alguna influencia de la cultura Pucara. Tiahuanaco aparece relacionada al oriente con el interior del territorio boliviano y al oeste con las costas surandinas, donde quedaron las huellas de su influencia. En Quiani, al norte de Chile, en el sitio Camarones 15, aparecieron los textiles más tempranos con fibras de camélidos: fajas (chumpis) de urdimbre vista de 1100 a. C. Y en Azapa, en la zona de Arica, se encontraron mantos vinculados con la cultura Chiripa, de Bolivia.

Hacia el siglo VI tiene su inicio la expansión de Tiahuanaco. Se encuentra evidencia de textiles en Alto Ramírez (Arica), Cochabamba y en la zona norte del lago Titicaca (Gisbert et al., 2006, pp. 33-161). Asimismo, Gisbert et al. precisan que los tejidos Tiahuanaco son cuatro unkus bordados, y que estos se conservan y exhiben en diversos museos y colecciones particulares. Los unkus muestran las cualidades de excelencia artística y una iconografía representativa del poder político-teocrático. En su fase V expansiva, conocida como Tiahuanaco-Huari, esta cultura adopta una fuerte connotación religiosa a través de una decoración en relieve del Dios de los Báculos reflejada en su arquitectura y proyectada en sus textiles. Este es un caso afín al de Chavín, en donde las representaciones formales son empleadas indistintamente en arquitectura y textilería junto a otras manifestaciones, como la cerámica.

1.2.4. Tradición textil: señoríos aymaras (800 d. C.) de la región Puno

Entre los años 800 y 1200 d. C., al desaparecer la cultura Tiahuanaco por causas aún no precisadas, ocurre la ocupación de los señoríos aymaras en el área altoandina circunscrita al lago Titicaca. Desde entonces, la tradición textil aymara de Puno la comparte con Bolivia y con el norte de Chile. El pueblo aymara motivo de este trabajo es el Lupaca, asentado a lo largo de la orilla occidental del lago, donde hoy se ubica la ciudad de Puno.

Afianzada la dominación incaica por Huayna Cápac, en las zonas de Canas y Canchis —actual territorio de las provincias de Cuzco—, y por Pachacútec en 1438 d. C., la región fue integrada como Collasuyo o «Tierra de los Collas», y su capital fue Hatun-Colla. Los incas impusieron su divinidad, Viracocha, personificada en cuatro deidades. Una de ellas, relacionada al tejido, fue Tocapu Viracocha. El término tocapo ha sido identificado porBertonio (1984 [1612]) como«vestido fino, bien trabajado». Esto sugiere que el tejido no fue solo una tecnología, sino también arte e instrumento de connotación religiosa, política e identitaria, como corroboran Gisbert et al. (2006, p. 179).

Viracocha, por tanto, es ordenador y está relacionado con el tejido y la ropa, que tiene que ver mucho en el ordenamiento de la humanidad, ya que los diferentes pueblos se diferencian por sus textiles, mantas y vestimenta. Éstas distinguen a cada etnia y la relacionan con su propia «huaca»,mostrando los símbolos de su linaje y origen. La ropa es el símbolo del dios y el distintivo de cada pueblo, pues a través de ella los colores y símbolos los identifican.

Esta distinción ha prevalecido en el tiempo y es posible encontrar en los tocapus diferentes características de calidad y diseños geométricos seminaturalistas que contienen una simbología formal con sentido político, cosmogónico y social, cuya lectura evidencia sus creencias, vivencias y costumbres vinculadas a principios de fuerte connotación ética practicados en su cotidianeidad.

|

|

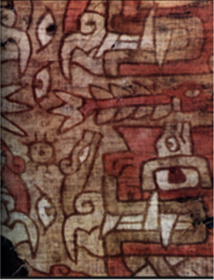

Figura 6. Unku de urdimbre vista sobre bordado con un animal que representa un feto o sullu

Debajo hay una aplicación con el típico estilo Tiahuanaco. El textil procede de La Paz, Bolivia.

Fuente: Gisbert et al. (2006, s.p., Fig. 221) |

Con la dominación española ocurrida en el siglo XVI, el cronista Pedro Cieza de León (1973) relata refiriéndose a los collas:

Andan vestidos de ropa de lana ellos y sus mujeres […], en las cabezas traen puestos unos bonetes a manera de morteros, hechos de su lana, que nombran chucos (bonete); y tiénenlas todos muy largas y sin colodrillo, porque desde niños se las quebrantan y ponen como quieren, según tengo escrito. Las mujeres se ponen en la cabeza unos capillos casi del talle de los que tienen los frailes […]. Es de suponer que estas prendas las hicieron bajo influencia del incanato (p. 225).

Por la visita de Garci Diez de San Miguel en 1567 se conoce que los lupacas eran un pueblo de pastores gobernado por Cari y ocupaban la orilla occidental del lago Titicaca, de Puno a Desaguadero (Espinoza y Murra, 1964). Su centro de operaciones fue Chucuito y ejercieron el poder con los collas gobernados por Zapana. De manera dual, compartían el gobierno de la ciudad desdoblado en hurin y hanan, y organizados en diez ayllus mayores y dos de artesanos especializados. En torno a la actividad textil, eran pueblos que poseían grandes rebaños de alpacas, lo que les permitió diferenciarse por la elaboración de tejidos de confección muy fina. Asimismo, la extensa exposición de Gisbert et al. (2006) acerca de los textiles refiere que estos se convirtieron en un tributo que debían pagar, primero a las órdenes franciscana y dominica, que obligaron al pueblo Lupaca a comprarles el ganado lanar traído de España. Ante los conflictos suscitados, el virrey Toledo impuso una política tributaria diferente adscrita a la Corona, expulsó de la región a los dominicos y franciscanos, e ingresó a Juli la orden de los jesuitas (p. 180).

Entre las prendas obligadas a tejer por orden de los dominicos con fines tributarios se identifican frazadas, mantas y costales. Los uros, por su parte, confeccionaban esteras y petacas. Gisbert et al. (2006) mencionan que los cumbicamayos —que eran, propiamente, hechiceros lupacas— hacían tejidos de connotación ceremonial religiosa. Eran buscados por los dominicos y tejían para ellos tapices de pared, «pabellones» de rasgos e iconografía tradicionales de gran calidad y perfección, y «reposteros» con decoración de águilas bicéfalas —símbolo de la realeza española— en fibra de vicuña y chinchilla; además, hacían sobrecamas, sobremesas y mantas (p. 185). Nótese el nivel imperativo de la confección de prendas de grandes dimensiones destinadas al usufructo de las necesidades patronales. No obstante, su tradición textil se mantuvo incluso bajo estas condiciones.

Con el advenimiento de la república durante el siglo XIX y la estructura social dominante del contexto —criollo y mestizo-latifundista—, los pueblos indígenas quedaron relegados y olvidados. Esto, paradójicamente, les permitió preservar sus conocimientos, saberes y experiencias tradicionales junto a las impuestas por las dominaciones inca y virreinal. Está claro que estas tuvieron una fuerte connotación religiosa que devino en un sincretismo cultural proyectado hacia el siglo XX.

En la actualidad, según Gisbert et al. (2006), los tejidos de la zona nuclear aymara en torno al lago Titicaca, antes ocupada por los collas, lupacas y pacajes, se caracterizan por tener una decoración en listas de diferentes colores y un estrecho pallai, realizado las más de las veces en técnica de pebble. El repertorio iconográfico de la textilería aymara es relativamente pobre, no así los aucas aymaras, que tienen una excelente técnica, siendo sus tejidos aún hoy los más finos de la zona oeste del lago Titicaca; es más, en Juli se encuentran piezas que tienen cuarenta y cinco hilos por centímetro cuadrado (pp. 185-188).

Christiane Lefebvre (2009), autora de Los textiles aymara del altiplano peruano: cambios y continuidad desde el siglo XVI, realiza el análisis de los textiles tradicionales makhno o teñidos con productos naturales que provienen de la antigua zona lupaca que va desde Chucuito hasta Desaguadero —zona aymara de Puno—, área geográfica todavía unida por sus costumbres, su lengua y reconocida por su importante tradición textil. Se trata de un estudio de los lupacas cuya historicidad, sustentada en fuentes documentales, recoge los pormenores del proceso de fabricación de textiles procedentes del siglo XIX hasta mediados del siglo XX (década de los años cuarenta) y, complementariamente, realiza estudios en campo con apoyo de sus colaboradores. El libro presenta un análisis de las técnicas, la composición de los colores y formas, y la iconografía tradicional de la época elegida. Concluye señalando que se trata de textiles «trabajados con refinamiento técnico por parte de las tejedoras que buscaron la mejora de la calidad de las telas, como es el caso de la creación de la técnica “tornasol”» (p. 45) y la creación de listas de negro sobre negro, textiles que son apreciados por sus cualidades estéticas, técnicas y originales. Menciona trabajos textiles donde la simplicidad, los colores y el equilibrio de la composición contribuyen a crear piezas de gran belleza y elegancia. Asimismo, las saltas (motivos simbólicos) eran cuidadosamente escogidas para adornar sin cargar la superficie.

|