Biblioteca de la Casa del Corregidor. Puno, Perú

Código de registro: 005398

Ficha:

PINO JORDÁN, Adela. Tradición textil aymara y modelo pedagógico andino. Marzo. 2025. Pp. 33-44

http://www.casadelcorregidor.pe/colaboraciones/_biblio_Adepijor.php

PRIMERA PARTE

La tecnología textil aymara de la región Puno

Capítulo II. Referentes tecnológicos del tejido de urdimbre vista

Habitualmente, cuando nos ubicamos frente a un objeto textil, lo observamos con cierta indiferencia sin percatarnos de que en él se halla oculto un saber y un arte de larga y extensa trayectoria de aspectos relacionados a costumbres, historia, espiritualidad y formación; tampoco percibimos que podría ser un modo de transferir saberes y conocimientos; ni que corresponde a una peculiar manera de «hacer ciencia como es el caso de la tecnología textil», tal y como lo expresan Arnold y Espejo (2012, pp. 5-6) en Ciencia de Tejer en los Andes, un exhaustivo estudio que proporciona argumentaciones sobre la realidad actual del mundo textil, el mismo que complementado con la investigación lingüística de Juan de Dios Yapita et al. (2014, pp. 13-21) permite ahondar en el tema, otorgando claridad y comprensión sobre la operatividad y significación de los objetos textiles.

El término «tecnología», en el caso de nuestro estudio, es un concepto complejo que comprende aspectos operativo-prácticos de orden laboral de un conjunto de acciones realizadas en torno a los procesos de crianza de los animales, como la esquila y el tratamiento de la fibra —se incluye la lana como parte de los insumos que utiliza la textilería desde la etapa virreinal—; los procesos de teñido con base en plantas naturales, cochinilla y otros; y la aplicación de combinaciones cromáticas. También involucra los procedimientos del tejido, que comprometen un aspecto técnico estructural, o el conteo de hilos para las combinaciones cromáticas y su ejecución.

El concepto involucra la organización social y laboral al interior de una comunidad y entre comunidades encargadas de las operaciones sistemáticas, que Arnold y Espejo (2012) definen como el conjunto de relaciones sociales generadas en torno a interacciones con el mundo material y productivo en el contexto de las comunidades, así como con sus formas de práctica histórica y regionalmente construidas de la cadena de producción textil, donde convergen las actividades de esquila, hilado, teñido y tejido, lo que exige la participación de todos los miembros de la comunidad con expertos en todas las etapas de la cadena textil, ya sea en una o entre comunidades (p. 6). Ello posibilita manejar un lenguaje común especializado, un elemento comunicador que afianza la identidad (Yapita et al., 2014, pp. 15-16).

2.1. Etapa de producción de insumos textiles: generalidades

Las etapas de producción de insumos textiles son tres, que revisamos a continuación.

2.1.1. Hilado

Arnold y Espejo (2013) mencionan que los vellones de fibra tienen un soporte, las «horquillas para sujetar el vellón antes del hilado […] cuya función es la de dosificadores para alimentar la rueca durante el hilado a fin de obtener un hilo homogéneo y sin cortes» (p. 68).

|

Figura 7a. Horquilla Fuente: Col. Casa del Corregidor, Cód. CRR.05.08.01.206, Puno |

La rueca es el instrumento por excelencia para el hilado. Es llamada phuska en quechua, qapu en aymara, y huso o rueca en castellano. Este proceso comprende tres momentos que son el hilado, el torcelado para dar el grado de torsión y consistencia al hilo, y el ovillado para preparar el hilo antes de urdir la prenda (Arnold y Espejo, 2013, p. 68).

La rueca (pushka) tiene dos componentes, un eje vertical —semejante al palo de tejer— y una tortera de forma circular con orificio central para el engaste de ambas piezas. El tamaño y la forma están calculados para torcelar el hilo que se obtiene por rotación de la fibra o lana, buscando controlar su grosor. Según el tamaño de la phuska, se puede elaborar hilo delgado, mediano o grueso, igual que en el caso del torcelado.

|

Figura 7b. Ruecas etnográficas para hilar y torcelar La rueca en sí está compuesta de dos elementos: el eje vertical y la tortera, de forma circular. La figura muestra tres tamaños: pequeño, mediano, grande, relacionados con el grosor y la calidad del hilado. Fuente: Arnold y Espejo (2013, p. 69, Fig. 2-3) |

El ovillado, en cambio, emplea un pequeño soporte de cerámica, piedra o material vegetal según la zona geográfica, pieza en torno a la cual se forma el ovillo de hilo listo para efectuar el urdido en el telar.

Figura 8. Equipo de hilado De a) hasta f) reconocemos los siguientes instrumentos: a) husos con piruros (costa sur, Horizonte Medio, madera); b) canasta con tapa (costa norcentral, Horizonte Medio, junco); c) ovillos (costa central, Intermedio Tardío, algodón nativo); d) husos con piruros (costa sur, Horizonte Medio, madera y cerámica); e) batidor para ajustar las tramas (costa central, Intermedio Tardío, hueso); y f) herramienta de telar/callhua (costa central, Intermedio Tardío, madera). Fuente: Callañaupa et al. (2007, p. 31) |

|

2.1.2. Teñido

Implica la selección de colorantes naturales producidos con base en plantas, algunos de origen animal, como la cochinilla, y otras de origen mineral, según autores como Brunhart (1986), Gisbert et al. (2006) y Arnold y Espejo (2013). Asimismo, al referirse a la zona altiplánica, manifiestan que las hojas, los tallos, las cortezas y las raíces de las plantas son aprovechadas en el teñido. Arnold y Espejo (2013) refieren que los instrumentos utilizados antes del teñido son el batán o «moledera de piedra» —K’iyañ qala, en aymara—, utilizado para chancar la planta y obtener mejores colores durante el hervido, que se hace en depósitos que pueden ser latas, ollas de fierro o de aluminio, siendo estas últimas las más recomendables porque no alteran el color original de la planta (p. 81).

La actividad de teñido es una labor cuidadosa. Es el momento de la transformación de la materia prima (plantas) en sustancia pictórica y requiere, además, de la habilidad del especialista para producirla, pues al mezclar dos plantas diferentes en el hervido puede lograr diferentes series de colores controlados a voluntad.

|

Figura 9. Teñido de hilos con productos naturales Conocimientos y técnicas ancestrales de artistas textiles de Perú y Bolivia. Fuente: Bashualdo (2017). |

2.1.3. Tejido de urdimbre vista: elementos

La estructura del tejido de urdimbre vista se establece generalmente en un telar. Este da lugar a la disposición de un número mayor de hilos de la urdimbre dispuestos verticalmente, cubriendo estos la trama en disposición horizontal. La concepción de la pieza, llámese esta manta, incuña, etc., parte de la necesidad de representación en un espacio geométrico, que puede ser cuadrado o rectángulo, sobre el cual se proyecta la subdivisión de campos cromáticos determinados previamente en el textil (ver figura 15).

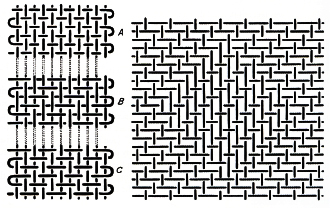

Figura 10. Estructuras del tejido a telar Izquierda: disposición de hilos A: en tejido liso; B: en sarga 2/2; y C: en sarga 2/1. Derecha: tela asargada, resultado de estos tres «movimientos» de hilos. Fuente:D’Harcourt (2002 [1962], p. 30, figs. 15-16). |

|

Una explicación muy clara de las características y la lógica empleada en su elaboración se encuentran en la obra de D’Harcourt (2002 [1962], pp. 17- 35).

Figura 11. Tela asargada El orden de los cruces 2/1 se invierte en la parte central, que adopta la forma de rombo. Fuente: D’Harcourt (2002 [1962], p. 32, Fig. 17). |

|

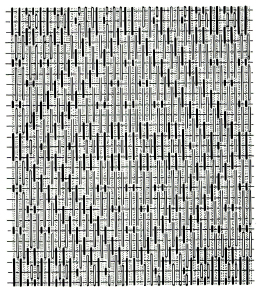

Figura 12. Método de entrelazado A: disposición de hilos de dos colores formando el motivo decorativo en el centro. B: sección transversal a la trama, que muestra cómo se superponen los hilos 1, 2, 3 y 4. Fuente: D’Harcourt (2002 [1962], p. 33, Fig. 18) |

|

Figura 13. Sección transversal Sección transversal perpendicular a la trama perpendicular de una tela en tres colores (A y B), o en cuatro colores (C), en la cual la construcción está subordinada al diseño. Fuente: D’Harcourt (2002 [1962], p. 35, figs. 19-20). |

|

Arnold y Espejo (2012) definen la técnica como el «conjunto de conocimientos y prácticas construidas históricamente en la región, en los niveles intelectual y corporal a la vez que se practican en contextos materiales y de la esfera de los artefactos» (p. 6). Operativamente, la técnica parte del ordenamiento de los hilos yuxtapuestos ubicados verticalmente que reciben el nombre de «urdimbre», sujetos a un soporte transversal de madera (cabezal). Hay otro hilo que va de izquierda a derecha —y viceversa— en posición horizontal que es la trama, que se entreteje con la urdimbre en una alternancia de uno o dos hilos, dando lugar a una trama simple que recibe el nombre de ina en aymara. En cambio, se denomina «técnica compleja» cuando está urdida en la estructura con una secuencia de tres a ocho capas, recibiendo en aymara el nombre de apsu («lo que habla») y dando lugar a técnicas de gran variedad, que incluyen diseños de motivos simbólicos blancos (ver figura 16).

Arnold y Espejo (2013) explican la interacción ina-apsu aclarando que las técnicas textiles derivan directamente de las estructuras de base (trama y urdimbre), de tal manera que las técnicas simples derivan de estructuras 1/1 o 2/2 urdidos, en tanto que las complejas lo hacen de estructuras con tres a más urdidos (p. 54).

|

Figura 14. Conteo de hilos para motivos de entretejido urdimbre (estructura tipo 2/2) El conteo de hilos de urdimbre define las características diferentes de la ina y el apsu del cuerpo textil (ver figura 24a), así como las diferencias cromáticas. Fuente: Castañeda (2022) |

|

Figura 15. Entretejido tipo ina cara La técnica es entrecruzado (1/1) con la urdimbre en color verde. Fuente: AnAnAs (s.f.) |

|

Figura 16. Tejido complejo de trama y urdimbre (entramado 2/2) La lista central es un apsu de trazos lineales de color entre celeste, crema y fucsia. En los laterales, las dos listas intermedias contienen líneas en zigzag y predominio cromático de amarillos, naranjas y blancos, en contraste con el verde oscuro. Las listas de los extremos de fondo fucsia contienen líneas entrecruzadas en forma de rombos, que recepcionan pequeños motivos geométricos en blanco de sentido simbólico. Fuente: Apulaya (s.f.) |

De los elementos mostrados en estas figuras se deduce que:

- Las técnicas del urdido se generan desde la estructura del textil (ver figuras 10, 11, 12 y 13).

- Las técnicas de selección y conteo de los hilos por colores de la urdimbre determinan las características del objeto textil (ver figura 14).

- Los entramados 1/1 o 2/2 definen el espacio ina o pampa (ver figura 15).

- La elaboración de los motivos, diseños o figuras textiles y sus posibilidades expresivas y significativas son diseños geométricos, de animales, plantas, personas y elementos siderales realizados al interior de una comunidad y considerados como factor de identidad (ver figura 16).

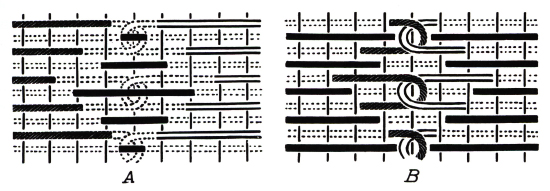

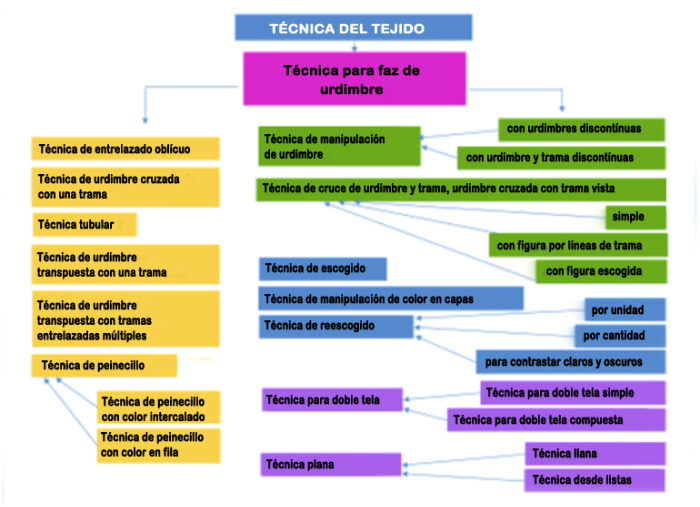

En distintas épocas de la historia se han registrado a) técnicas para gasas, b) técnicas para faz de urdimbre, c) técnicas para faz de trama, y d) técnicas para faz de urdimbre y trama. De estos grupos, el de mayor arraigo lo constituye el grupo b) por su persistencia en el tiempo y por su mayor expansión y variedad. En la actualidad (ver figura 17), predominan las técnicas de esta serie en los textiles puneños (Arnold y Espejo, 2013, p. 32). Tenemos, entonces, que las dos técnicas de mayor difusión son las de faz de trama y faz de urdimbre (ver figuras 18 y 19).

|

|

Figura 17. Esquema de las técnicas textiles tradicionales para faz de urdimbre |

|

|

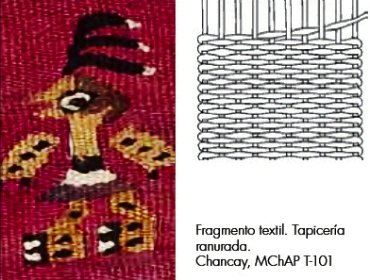

Figura 18. Técnica con faz de trama De estas técnicas, la de tapiz es la más frecuente y conocida. Fuente: Museo Chileno de Arte Precolombino (s.f.,unid. 6). |

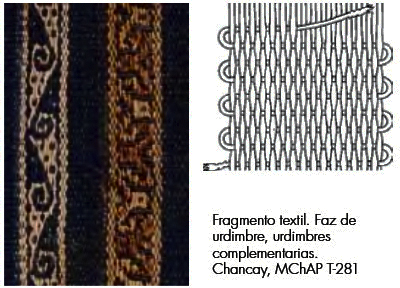

Figura 19. Técnica con faz de urdimbre Esta es la técnica que ha alcanzado mayor desarrollo y variedad estilística. Fuente: Museo Chileno de Arte Precolombino (s.f., unid. 5). |

|

En estos gráficos se reconocen dos tipos de diseño: el lado izquierdo es figurativo y el derecho presenta motivos geométricos. Ambos han dado lugar a una gran variedad de estilos, concepciones formales y significados.

A continuación, se presentan algunos ejemplos de técnicas de faz de trama y faz de urdimbre.

|

Figura 20. La técnica de tapiz o faz de trama Detalle de textil wari de Huaca Malena, Lima. Fuente: colección Julio C. Tello, Museo de Arqueología y Antropología de la UNMSM (1925) |

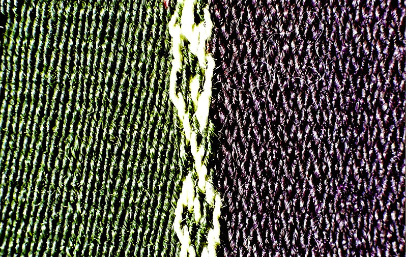

Figura 21. Técnica de faz de urdimbre Detalle de un textil, fechado entre el siglo XIX y mediados del siglo XX, con hilos torcidos en S (lado izquierdo) y en SZ (lado derecho). Fuente: Lefebvre (2009, p. 32, Fig. 12). |

|

|

Figura 22. Técnica de urdimbre de tonos naturales Chuspa con listas decoradas con motivos geométricos y representaciones de plantas y aves en la lista central. Fuente: colección de La Casa del Corregidor. Cód. CRR.01.01.15.015.Puno. |

2.1.4. Instrumentos o herramientas del textil andino

La variedad de telares conocidos en la actualidad es de uso tradicional y sus características no difieren en gran medida de las originarles prehispánicas, salvo por el telar a pedal usado en los obrajes coloniales. Por el contrario, este se asimiló al uso de los textiles de la región, como lo indican Gisbert et al. (2006) al señalar que «la tecnología occidental no modificó la técnica de las piezas andinas tradicionales» (p. 48). Los telares tradicionales, por el contrario, son ligeros, flexibles y movibles, lo que permitió a los tejedores llegar a un alto desarrollo de capacidades y habilidades creativas dotadas de sentido que se exhiben en todos los textiles, además de adquirir destrezas manuales visibles en la finura de su técnica. Entre los diferentes tipos de telares tradicionales figuran:

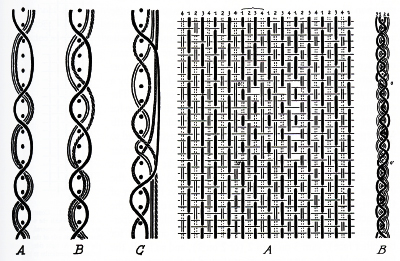

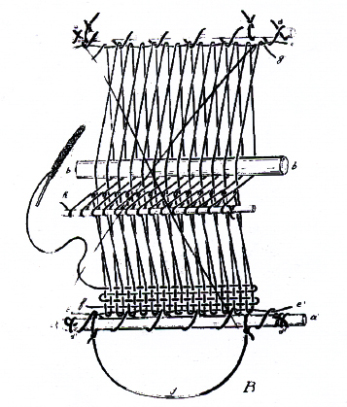

a) Estructura básica de un telar: los componentes del telar señalados por las tejedoras son el lizo, pieza importante que cumple la función de separar los hilos por pares o impares en tejidos simples o complejos. Un segundo lizo, llamado illawa en aymara y tocoro en quechua,es utilizado para regular la calada en la acción de subir y bajar. También hay un palito delgado que recibe el nombre de chulcata,el cual se utilizapara sujetar los hilos flotantes de los laterales en el tejido. Otra parte es el mini hipaña,pieza alimentadora de hilos en la ejecución de los diseños de doble cara Gisbert et al., 2006, s.p., Fig. 50). Respecto de este punto ver figura 23a.

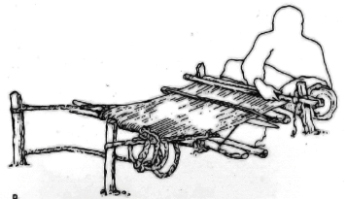

b) Telar horizontal: piénsese en un espacio cuadrangular o rectangular al interior del cual se ubican cuatro estacas clavadas en el suelo que sirven de soporte a una estructura textil conformada por dos palos —uno en la parte superior y otra a los pies— utilizados como barras, entre las cuales se tienden los hilos de la urdimbre en una disposición cruzada en forma de ocho para dar inicio al tejido. Generalmente, es usado para tejer mantas (Arqueología del Perú, 2021 ). Como muestra la figura 23b.

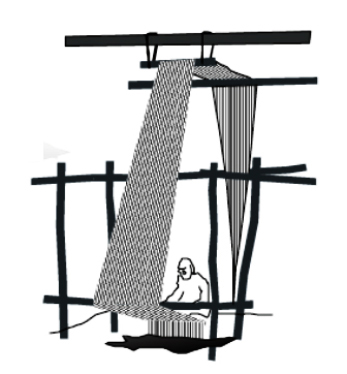

c) Telar oblicuo: las dos barras del telar quedan aseguradas a cierta altura de una pared y la otra en palos colocados cerca del suelo, formando un plano inclinado. Las características de este tipo de telar provienen de la época colonial (Gisbert et al., 2006, s.p., Fig. 52). Sobre el tema, véase la figura 23c.

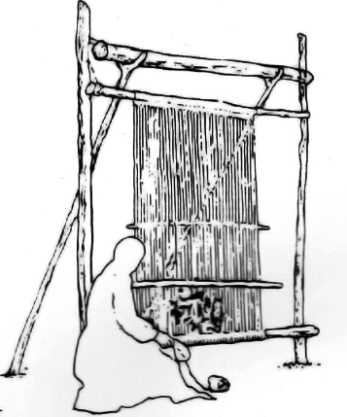

d) El telar vertical: las barras superior e inferior están dispuestas verticalmente, con la superior generalmente sujeta a una viga ubicada en el techo de una habitación, o en un marco o bastidor. Es usado para hacer tejidos muy grandes, como alfombras (Arqueología del Perú, 2021). Al respecto, ver figura 23d.

e) El telar de cintura: la barra superior está sujeta a un punto fijo y la inferior se mantiene libre, sujeta a la cintura mediante una faja que es clave para la regulación de la urdimbre (Arqueología del Perú, 2021). Como ejemplo, ver figura 23e.

|

|

|

Figura 23a |

Figura 23b |

|

|

|

|

Figura 23c |

Figura 23d |

|

f) Telar a pedal: se usa un conjunto de instrumentos de madera integrados en la urdimbre para agilizar el trabajo: varillas de liso, varas de paso —para dividir planos y facilitar el paso de la bobina—, machete —para comprimir las tramas, el elemento horizontal que va a completar el tejido— y la bobina con el hilo —o varias en el caso de técnicas como el tapiz, ver figura 23f.

|

|

|

Figura 23e |

Figura 23f |