Biblioteca de la Casa del Corregidor. Puno, Perú

Código de registro: 005398

Ficha:

PINO JORDÁN, Adela. Tradición textil aymara y modelo pedagógico andino. Marzo. 2025. Pp. 45-67

http://www.casadelcorregidor.pe/colaboraciones/_biblio_Adepijor.php

PRIMERA PARTE

La tecnología textil aymara de la región Puno

Capítulo III. Estado actual de la tradición y tecnología textil aymara de Puno

Este es el resultado de una serie de entrevistas a seis campesinos nacidos en comunidades aymaras de los distritos de Juli, Ácora, Chucuito e Ilave (región Puno). Es importante especificar que en Ilave no se pudo realizar entrevistas; sin embargo, es una zona ganadera y de tejedores. Los entrevistados forman parte del grupo previsto en la muestra aplicada en la ciudad de Puno, información que se contrasta con la teórica, orientada a determinar que la tecnología aymara es una expresión tradicional andina con características propias.

El análisis se centra en los procesos productivos de materiales empleados en la elaboración de textiles, las técnicas de tejido plano y los resultados.Tabla 1. Datos de los campesinos entrevistados

| Edad aproximada | Nombres |

Idioma |

Comunidad |

90 |

Hilario Quenaya |

Aymara |

Año Callejón |

70 |

Basilio Quispe |

Aymara |

Laconi |

40 |

Julia Paredes |

Aymara |

Queruma |

45 |

Lorenza Huallpa |

Castellano |

Saculla |

30 |

Olga Arpasi |

Castellano |

Rinconada |

45 |

Juan Holguín (intérprete) |

Aymara, castellano |

Socca |

| Fuente: elaboración propia. | |||

3.1. Proceso productivo preliminar: pastoreo

Se denomina «proceso productivo textil» al conjunto de operaciones básicas que, a partir de la crianza de camélidos y ovinos, son llevadas a cabo con variadas actividades concatenadas que se inician con la esquila, el hilado y el teñido, lo que deriva en la elaboración de los textiles para uso de la comunidad. Este proceso productivo textil, estudiado por Yapita et al. (2014), se realizó en la zona altiplánica de Bolivia (pp. 13-14).

La presente sección del libro aborda la parte operativa, dedicada a la actividad productiva textil de las comunidades aymaras puneñas. Considero que, si bien el pastoreo no es propiamente un componente del proceso productivo textil, es importante incluirlo en el análisis, al menos de manera incidental o como actividad preliminar.

Acerca del pastoreo, don Hilario Quenaya —monolingüe aymara de Ácora— relata que este se lleva a cabo en tres zonas propicias: zona lago, zona baja y zona alta. Él vive en la zona lago, según precisa nuestro traductor, Juan Holguín:

La crianza de los animales es también para alimentarnos, para labores agrícolas. Del animal se aprovecha la fibra para confeccionar vestimentas, el cuero lo utilizaban para amarrar los tijerales en el techado de la casa, para elaborar chaquitajllas [arado incaico], raucanas [azada de mango corto], que se amarraban con tiras de cuero. ¡Antes todo lo que tenían les servía para algo, nada era en vano [ni] por gusto! Eso sería en caso de los animales (Quenaya, 2018).

3.2. Proceso productivo textil: esquilado, hilado y teñido aymaras

Acerca de la producción textil, Denise Arnold y Elvira Espejo, en su obra El textil tridimensional (2013),señalan:«La naturaleza del tejido como objeto y como sujeto,identifican como etapas del proceso productivo textil: el esquilado, el hilado y el teñido». Para ellas, la actividad textil andina es un proceso complejo, designado como «cadena de producción textil» (p. 66), y cada una de estas etapas tiene sus propios instrumentos de trabajo.

3.2.1. El esquilado aymara

Arnold y Espejo (2013) lo definen como un proceso «relacionado con el recojo de recursos naturales de fibra de los animales y la manera de preservar la calidad de la fibra de peinado y escarmenado, antes de aplicarla al textil», para lo que emplean instrumentos como los cardadores, lonas y cortadores de fibra (pp. 66).

La tradición de los tejedores de Puno da cuenta de aspectos concretos de estos procesos. Señalan que, desde el momento del esquilado, separan la fibra por sus calidades. La más fina es reservada para el tejido de mantas, chuspas, istallas, ponchos y chalinas; mientras que la fibra de segunda la utilizan para hacer bolsos (antes «alforjas»), costales o sacos para carga que ya no se usan. A decir de don Hilario (2018), «se usa la lana de canto para hacer frazadas y la parte más tosca la emplean para hacer sogas [huiska]». Todo es aprovechado íntegramente.

Los tejedores puneños consideran que la esquila es un proceso delicado, por lo cual toman en consideración una serie de previsiones para preservar la vida de los animales ante el frío y la preñez de las hembras. Sobre la época en que se hace el corte de lana, Quenaya (2018) detalla:

En esa época [veranillo] cortábamos3 porque era más caliente, uno para que al animal no le vaya hacer frío, porque en agosto ya es caliente. Entonces, ya en esta época, una vez cortada la fibra, ya se comienza para hacer el tejido. En los meses de lluvia estamos ocupados todos en la chacra y no podemos tejer ni clavar las estacas.

Julia Paredes (2018), comunera de Queruma (Juli), proporciona algunos datos adicionales para una mejor comprensión de esta etapa:La fibra de alpaca se esquila cada dos años y la lana de oveja cada año. La esquila la practican en familia, solo cuando es mucha cantidad son apoyados por los vecinos. Necesita de dos personas, una sujeta al animal y la otra esquila (lo mismo ocurre con la oveja). Después del corte la hacen secar un poco, luego la seleccionan más o menos en tres partes: La parte más fina se utiliza para confeccionar las mantas, ponchos, chalinas; la de segunda la utilizan para hacer los bolsos —antes lo llamaban «alforjas»—, costales o sacos, que eran hechos de fibra de alpaca o de llama. Estos ya no se usan, ahora son sacos de plástico, costales similares a los de arroz. La tercera parte es la más tosca, la utilizaban para hacer sogas, [llamadas] huiska en aymara.

Según lo expresa Julia, puede inferirse que el aprovechamiento de la fibra y la lana implica el uso de medidas adecuadas respecto de la crianza, como la atención de las hembras durante la preñez y la práctica de la esquila en la época caliente (agosto, septiembre y mediados de octubre), dadas las bajas temperaturas de los meses restantes.3.2.2. El hilado aymara

En las comunidades, advierten su complejidad por la necesidad de obtener distintos grosores de hilos, siendo los más gruesos destinados al tejido de frazadas y los hilos más finos para las llicllas y toda clase de mantas. Hilario Quenaya y Basilio Quispe (2018), comuneros ambos, también señalan que, «antes de proceder al hilado, en algunos casos se suele lavar la lana muy grasosa, solo a base de pura agua y sin exprimir, pues se debe evitar que se encoja [esto ocurre en las zonas bajas]».3.2.3. El teñido aymara

Consiste en la extracción de colores naturales de plantas o pigmentos mediante las molederas de piedras y el hervido (Arnold y Espejo, 2013, pp. 66-68). En realidad, se trata de la actividad de mayor complejidad dentro del proceso de producción textil.

La práctica del teñido con plantas naturales que ejecutan los aymaras forma parte de la tradición andina. La calidad y el color del teñido con tintes naturales dependen de la estación del año en que se recolectan, el tipo de suelo en el que crecen, los mordientes para fijar o intensificar los colores, la forma en que se obtienen los extractos, la mezcla de plantas en el hervido para la obtención de una mayor gama de colores, y el control del tiempo de cocción. Estos son importantes aspectos que los tejedores conocen, aunados a la habilidad con que trabajan. Por lo general, se trata de una labor de adultos donde es posible encontrar gente especializada y con mucha experiencia.

Las operaciones del teñido, según Santusa Mamani Vilca (2018) —informante, natural del distrito de Paratía (Puno)— comunera y profesora de elaboración de textiles tradicionales, «Empiezan con el remojo de las plantas en agua desde el día anterior. Antes del teñido, estas se hacen hervir durante una hora, luego se cuela y se sumergen las madejas que se desea teñir». Ella también expuso ciertas precisiones importantes, como la necesidad de reunir tres kilos de plantas para obtener un color en su máxima intensidad y que solo puede teñirse medio kilo de fibra o de lana cada vez; o que el agua es reutilizada hasta en cinco teñidas sucesivas y así se obtienen colores cada vez más claros, necesitando como mordiente únicamente el limón.

3.2.2.1. El teñido con anilinas en la tradición aymara

Juan Holguín Ramos (2018) menciona que don Hilario practica el teñido con este producto de origen inorgánico y dice «que para teñir sus lanas utiliza anilina, que ellos llaman chulfe. La considera mejor producto que las plantas ya que éstas dan colores opacos y poco resaltantes. Por este detalle, suelen teñir también con plantas en poca escala». Holguín continúa:Para don Hilario, el teñido con anilina se prepara de acuerdo con la cantidad de la lana de la que dispone. Sus herramientas son una olla o paila donde hacen hervir el agua, previamente la calientan y van echando el chulfe (anilina) de un determinado color. Cuando está bien caliente, sumergen la lana y la dejan hervir hasta que observa que pinta la mano, esto indica que la lana agarró el color. Practican la combinación de dos colores para obtener otros matices y para obtener tonalidades de un color; por ejemplo, el rojo, lo obtienen tiñendo en primera agua, en segunda agua para obtener el rosado —un tono menos intenso que el primero— y en tercera teñida el color es muy bajo o débil, pero sí se puede sacar.

La anilina o chulfe se consigue en cualquier mercado y la venden en pequeñas cantidades de tres o cuatro cucharitas. Esa cantidad alcanza para teñir la primera vez tres madejas (o puñus, en aymara), luego puede agregarse dos madejas más para obtener el color en un tono menos fuerte, ¡un poco más opaquito!, para obtener una serie de más tonalidades y no desperdiciar el agua. Los demás colores son más fuertes y se pueden teñir hasta dos veces.

La experiencia de Quenaya representa un cambio en el proceso del teñido, una nueva etapa en la preparación de tintes con anilina que modifica la forma de prepararlos, el volumen del material teñido, el control de agua, la duración del hervido y la limitación en la obtención de pocos matices.

Julia (2018) habla de la existencia de matices propios de la fibra de alpaca (tonos naturales), que no necesita del teñido: «Nosotros decimos en aymará cchoqe al matiz natural o crudo de la fibra. La lana de oveja sí se necesita teñir». La elección de los colores y el teñido depende del tipo de prenda a hacer. Por ejemplo, para las mantas, llicllas, chalinas, mantones y ph´ullos se requiere de colores acordes con la función (ritual, festiva o de vestir).

En un recuento de la técnica del teñido con tintes naturales, Lefebvre (2009) menciona: «el arte de teñir con productos naturales se ha perdido (1930), a medida que se popularizó las anilinas en el siglo XX» (p. 26). Con la incorporación de las anilinas, un producto químico, los colores se hicieron brillantes, pero más limitados. Esta menor variedad cromática, a su vez, identifica la pérdida de la capacidad sensible de distinguir una gran variedad de colores y, en el orden económico, un menor rendimiento. La técnica de teñido con anilina, por su parte, se ve afectada por el incremento de la lana de uso comercial [acrílica].3.3. Tecnología del tejido aymara de Puno como expresión de endoculturación andina

3.3.1. Características de la tecnología textil: cuerpo y acabado

Arnold y Espejo (2013) conciben:

el textil como un objeto compuesto de varios elementos primordiales, que pueden estar en un momento determinado en vías de elaboración, luego en uso en la sociedad, y por último en vías de descomposición cuando su uso como objeto ligado a la vida del usuario llega a su fin […; estos] convierten al textil en un eslabón vital de socialización como un sujeto en el mundo» (p. 30).

Es decir, forman parte de la memoria social. De este concepto se desprende que el manto, una vez terminado, contiene dos elementos característicos básicos: cuerpo y acabado.3.3.1.1. El cuerpo

Tiene la forma de un cuadrángulo o rectángulo; por ejemplo, una lliclla o awayo. Se trata de una pieza única, hecha íntegramente sin adición ni corte alguno.

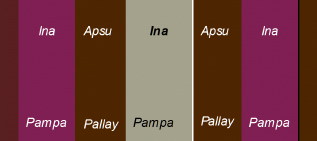

Cada tejido es una unidad con una disposición interna de partes identificables y susceptibles de ser reconocidas.La figura a continuación es un awayo (figura 24a) y la siguiente es un gráfico con los nombres de cada una de sus partes (figura 24b). Se trata de una distribución proporcional de espacios anchos conocidos como ina (tejido simple)y apsu (compuesto), formados por listas delgadas de diferente color que los aymaras llaman «matices». En alguna de estas listas instalan «diseños» o figuras, generalmente de color blanco, donde la tejedora dice «lo que habla» por su contenido simbólico.

|

Figura 24a. Técnica de lista utilizada en manta (awayo) Técnica diseñada con base en listas anchas y simples denominadas ina-pampa (en aymara o quechua), alternadas con otras listas decorativas angostas que se llaman «lo que habla» por la presencia de motivos decorativos o saltas, sean estos de animales, aves, formas siderales o plantas propias de su entorno, todas diferenciadas por sus colores específicos. Fuente:Colecciónde La Casa del Corregidor. Cód. CRR.01.05.22.148. Puno. |

|

|

Figura 24b. Estructura compositiva de la manta aymara (fig. 25a) Esquema que reproduce los colores y partes del textil precedente y su nomenclatura en aymara (parte superior) y en quechua (parte inferior). Fuente: elaboración propia. |

3.3.1.2. El acabado

Se trata de una cinta tejida independientemente que va cosida al cuerpo. Lefebvre (2009) menciona a Bertonio y la llama «ribete»; asimismo, señala que hay ribetes hechos con la misma tela como soporte, mientras que otros son tejidos aparte y cosidos después (p. 39). Lorenza menciona, por su parte, acerca del acabado de un tejido, que este consta de una tira muy larga a la que denomina auquita o sillana. Esta va cosida, dando una vuelta completa a la pieza —llamada, en este caso, cinturin—,y esequivalente a la pretina de una pollera. Ambas versiones ayudan a comprender mejor el pensamiento aymara.

En una entrevista a la señora Santusa Mamani (2018), de la comunidad de Paratía, provincia de Lampa (zona quechua), al norte de la ciudad de Puno, brindó información sobre el significado de los diseños que suelen llevar los acabados de cada textil:

Vamos a suponer una lliclla, entonces ese acabado lo hacen a base de un cordón o cinta, lleva un diseño de líneas en zig-zag que se alterna con unas figuritas redondas u ovaladas. Los círculos son los «ojos de puma» y el zig-zag es considerado el camino. Estos detalles, [me explicó], son su «protección».

|

Figura 25. Detalle de una manta con acabado y protección Borde de textil de Paratía (tejido de Santusa Mamani). El contorno de un textil, después de acabado, lleva una cinta, denominada «acabado», cosida al cuerpo textil que le da sentido unitario. Los tejedores de altura lo denominan «protección», dándole un valor de defensa contra los depredadores del campo. Fuente: archivo personal (agosto de 2016, Puno) |

Por su parte, Quenaya (2018) habló de los acabados de las frazadas:

Ya en las frazadas muy poco lo poníamos, era como protección para que dure, para que no se deshilache. La cosa es que me han enseñado a hacer esto y he seguido así, ¡solamente sé esto!, mas no es de acuerdo con la zona alta. Esta es una zona agrícola, aquí no existe puma, no necesita protección de puma. Estos [ribetes] que se ponen al borde eran para poncho, pollera, el uncuña también.

Así, el acabado proporciona unidad a todas sus partes, es como un cuerpo vivo equivalente a un «objeto-sujeto», dualidad de significación cosmogónica andina. Los entrevistados señalan dos modos opuestos de ver el tejido: para Quenaya, el acabado se usa para preservar la vida del objeto; para Santusa, tiene un sentido de protección cosmogónica. Ambos dan connotaciones diferentes a la presencia de la figura porque sus realidades también lo son. Para Santusa, de la zona alta donde vive el puma, el «círculo» es visto como «ojo de puma»; para Quenaya, que vive en la zona lago, que es un área agrícola donde no habita el puma, el «círculo» es un equivalente a «potrero» (espacio cercado). Lo aquí mencionado confirma el carácter local, específico y concreto respecto del símbolo asignado a los diseños en cada lugar.

El acabado, al que llaman «protección», es un complemento a manera de cinta que bordea todo el tejido; mientras que el diseño es llamado «ojo de puma», animal que es un temido depredador de las crías del ganado. Para el tejedor de altura, este diseño —que contiene saltas que representan los ojos de puma— es como un texto portador de mensajes relacionados al cuidado de sus rebaños. Por el contrario, en la zona baja o la zona lago, Quenaya (2018) explica que la «protección» es un borde para evitar que el textil se desgaste.

Tanto las ideas de Santusa como las de Quenaya guardan correspondencia con la forma de entender su medio natural con seres que comparten la vida, de allí el hecho de considerar a los animales como parte de la familia, hermanos con quienes es posible establecer una comunicación. Ellos se comunican y, aunque no hablan, sí nos avisan. Entre los comuneros se ha establecido un nexo de respeto con todo lo que tiene vida, por eso agradecen a la Pachamama mediante ritos y danzas favorables a preservar la vida en su integridad.

El leque-leque [Vanellus resplendens] es nuestro centinela. ¿Por qué es nuestro centinela? Porque siempre nos avisa. De noche sale un gato, camina una persona ¡y el leque-leque nos avisa!; la perdiz [Nothoprocta pentlandii], chuchuchu, me está avisando que va a llover. El aquecho, en castellano no sé [su nombre], pero es el centinela del campo; entonces, siempre nos avisa. La parihuana [Phoenicopterus andinus] de las inmediaciones del lago, al igual que el sapo, para algo sirve […] siempre es bueno, te avisa de lo malo y lo bueno (Holguín, 2018).

En este caso, los nexos no solamente se establecen por la observación visual, hay además una lectura de tipo auditivo de los sonidos emitidos por diferentes animales, principalmente aves, que forman parte de su mundo vital aymara. Unos les avisan que va a llover, otros dan la hora, otros anuncian la llegada de algún caminante, etc. A través de esta conexión relacional pueden interpretar los fenómenos que ocurren en la naturaleza y en las acciones humanas («les avisan»). Esto los identifica como personas altamente auditivas, lo cual se evidencia en los sonidos de su lenguaje y en su música.

3.3.2. Proceso de elaboración textil de urdimbre: estructura, técnicas, telares

Los textiles aymaras se caracterizan por ser elaborados con base en la urdimbre, lo que determina rasgos estructurales característicos que dan lugar a la formación de listas dispuestas verticalmente o a la creación de amplios espacios ina que, en conjunción, expresan su identidad.

Respecto de la estructura, la elaboración de todo tejido se inicia por el entrecruzamiento de hilos dispuestos en forma vertical («urdido») y horizontal («trama»), disposición básica del textil, quedando así preestablecidas las características de la técnica en la organización de los hilos de trama y urdimbre, y en la organización de los colores dispuestos en armonías o contrastes a partir del conteo de hilos, proceso antes explicado por Arnold y Espejo (2013, p. 41). Sobre el punto, ver figuras 18 y 19.

Los tejedores puneños organizan la estructura —trama y urdimbre— utilizando como soporte el telar tradicional de estaca. El proceso de elaboración del tejido que menciona Lorenza (informante) es claro, en cuanto considera una sucesión de operaciones que van determinando las características de la urdimbre.

Cuando estamos en las estacas, ya armándole con el hilo para un tejido, ese rato se dice: ¿cuántas vueltas de color tienes que poner? O sea, el número de vueltas que debe tener cada matiz son urdidos de cuatro o cinco colores, ahí calculas cuántas vueltas van a ser de verde o celeste, o puede ser la figura (salta) de blanco o rosado, dependiendo también de los materiales. En las tiras (listas) todo está.

La partecita de la figura (salta) es especial, se teje diferente. Primero se forma la cabecita, luego toda la colita, después hay un palito [que] se pone nomás y sale la figura. Entonces la recoges, la dejas y de ahí le pasas una vuelta completa; y, luego, le pones un matiz, le agregas el hilo de un lado al otro lado y sale la figura (Huallpa, 2018).

Lorenza se refiere, primero, al conteo del número de hilos —que forman la pampa o ina—, alternando los hilos de colores (pallay o apsu), que son las listas o «tiras», como ella las llama. Ello genera el desplazamiento de espacios cromáticos orientados verticalmente. Después, alude a los diseños que se tejen independientemente y que son adheridos al urdido, tejidos a intervalos y en forma simultánea al urdido base. Coincide con la definición de Arnold y Espejo (2012) al referirse a la estructura de hilos y a la estructura cromática de una manta. El diseño salta, a su vez,es urdido con hilos suplementarios adheridos sin alterar la urdimbre del textil.

|

Figura 26.Chuspa de forma cuadrada, doblada sobre si misma, con ausencia de asas y flecos Las pampas de rojo coral albergan listas a distancias regulares desde el centro, de color negro con bordes amarillos y conteniendo puntos blancos y listas de color amarillo conteniendo puntos verdes. Los bordes extremos contienen tres listas negras Fuente: colección de La Casa del Corregidor. Cód. CRR.01.01.07.007. Puno. |

Figura 27. Incuña de uso ceremonial hecha de fibra de alpaca Pampa negra y cuatro listas: dos listas unidas en eje central y dos laterales. Todas contienen motivos en tono blanco (saltas) con sus ejes centrales flanquedos con hileras vedes. Fuente: colección de La Casa del Corregidor. CRR.01.03.03.065. Puno. |

|

3.3.3. Técnicas de urdimbre o tejido plano

Gisbert, Arnold y Espejo, lo mismo que Lefebvre, son estudiosas de las técnicas textiles. Teresa Gisbert et al. (2006) dicen de la vestimenta que «Tanto la ropa indígena masculina como femenina, tejidas en telar manual, tienen una mayoría de piezas provenientes del período preconquista: podemos decir que solo dos prendas, el poncho masculino y el medio acsu (túnica) femenino, fueron creados en la Colonia» (p. 62).

De la época colonial, Lefebvre (2009) menciona algunos nombres de ropa usada por los lupacas. Por fuente de Garci Diez de San Miguel (1567), nombra los siguientes: «prendas de mujer: anaco de india de cumbi, anaco de india de auasca; liquilla de cumbi, liquilla de auasca;prendas de hombre: camiseta de cumbi y auasca, manta de indio de cumbi, y manta de indio llacota». Lefebvre, denota la existencia de personajes con autoridad (cumbi) o de servicio (auasca). Con la fibra de alpaca y llama de segunda categoría se hacían prendas domésticas, sogas y costales; mientras la lana de oveja se usaba para tejer prendas domésticas y ropa de estilo europeo como pantalones, polleras, camisas y chalecos. También señala cambios en las costumbres textiles durante el siglo XVIII, época en la que se popularizó el uso de la pollera (p. 22), prenda que aún subsiste.

En su obra Ciencia de tejer en los Andes, Arnold y Espejo (2012)consideran la tecnología textil como una peculiar manera de «hacer ciencia» (pp. 5-6). Sus etapas están ampliamente desarrolladas en la Fig. 11 de dicho texto (pp. 30-31).

Arnold (2017), en el marco del proyecto de comunidades de práctica textil (ILCA), presenta a modo de resumen, un esquema de las técnicas textiles, las cuales se hallan ilustradas en lo que denomina «grilla textil» (p. 81): ella ilustra un proceso de aprendizaje para la vida. Algunas técnicas de esta clasificación las identificamos en Puno.

|

Figura 28. Etapas de aprendizaje textil y sus técnicas |

Las estudiosas señalan que «La técnica del urdido genera la estructura textil y […] las técnicas de selección y conteo de matices de hilos de la urdimbre generan la estructura de listas de un manto» (Arnold y Espejo, 2012, p. 6). Explicaré brevemente algunas técnicas textiles aymaras:

- Técnica simple en faz de urdimbre: se elabora en telares sencillos, en combinación 1-1 (urdimbre y trama). A este grupo pertenecen las sargas y bayetas, entre otras técnicas de urdimbre discontinua. Al respecto, ver la sección central de la figura 24a.

- Técnicas de complejas combinaciones: presentan combinaciones 1-2, 2-2 a más, elaboradas con base en el conteo de hilos para obtener los tejidos de listas. Existe una gran variedad de creaciones y recreaciones cromáticas, unas lineales, otras de estructura geométrica. Otras técnicas comprenden la alternancia y el desplazamiento de bloques de colores en contrastes (blanco-negro) o en gradaciones tonales (grises). Al respecto, consultar Arnold y Espejo (2012, p. 11).

- Técnica textil simple y compleja de doble faz: presentan dos caras y son, prácticamente, tejidos de dos urdidos en anverso —se ha eliminado el revés—. Usan un mismo diseño para ambos lados, trasponiendo sus colores.

Asimismo, algunos ejemplos de técnicas simples y complejas de doble tela usadas por los campesinos puneños son expuestos por Lefebvre (2009, p. 26).

Lefebvre, en su afán de hacer un riguroso análisis de las tecnologías textiles de Puno, también identifica otras técnicas como «la técnica tornasol, las técnicas de urdimbre realizadas según un tipo de torsión del hilo (tipo S a la derecha y Z a la izquierda) y el uso de una técnica de reforzamiento en las esquinas […] para evitar que el manto o poncho se enrollen en las puntas» (pp. 35-37). La técnica llana desde listas del mismo color (p. 33), que denomina «negro sobre negro», es antigua y de probable uso ritual, según la autora. De igual forma, registra la técnica para hacer saltas —motivos decorativos de color blanco en las mantas—, así como listas qopi y coto —sucesión de círculos pequeños que recorren el manto de extremo a extremo—. Este diseño, elaborado en las comunidades aymaras de Puno, se usa para hacer mantos rituales y ejecutar urdimbre complementaria (p. 46).

Algo que se extrae de las entrevistas a los campesinos es el autorreconocimiento de ser poseedores de un rico patrimonio textil, así como su interés por recuperar y preservar su tecnología ancestral, tal como lo ha hecho la comunidad de Taquile. Esta toma de conciencia todavía es incipiente, pero rescatable en la medida que los aymaras terminen de reconocer el potencial, la fortaleza y la identidad de su pueblo, que se renueva y se mantiene ideológicamente.

Como resultado de las entrevistas a los campesinos aymaras se constata que el tejido más frecuentemente elaborado es el de «faz de urdimbre» a base de lista, el mismo que es recreado continuamente y denominado «tejido plano».

Quenaya (2018), al referirse a las técnicas textiles, dice que el tejido llamado kili —bayeta— generalmente se hace mediante telar a pedal y es de mayor tamaño. Sobre el tema, añade:

He visto una especie de textil] que se parece a la bayeta, pero que da un efecto tornasol: se ve una superficie negra, pero refleja unos puntitos rojos; [lo que] quiere decir que del otro lado es rojo y refleja puntitos negros. Entonces a eso le llaman en castellano «tornasol», es una técnica similar al kili,bayeta más fina por la mayor concentración cromática en la disposición de los hilos de la mantiwa. Es una manta grande, igual que la frazada, pero un poco más delgadita, no es como el awayo ni como [el] poncho. Los hombres lo usan para cargar objetos en la espalda ante la desaparición del costal y la escasez de llamas y alpacas dedicadas al transporte en las comunidades aymaras, y es de color blanco y negro.

Adicionalmente, Quenaya mencionó que también había chullos de telar.

Holguín (2018) confirma lo dicho e indica lo siguiente:

Mi abuelito usaba chullo, lo confeccionaba, él hacía todo… no se desde cuándo se habría empezado [a hacer] chullupa, pero la cosa es que los abuelitos los usaban. Hay varios tipos: [uno era] el chullo que no tiene la forma actual y termina en una punta, con su bolita pompón […]; este viene sin las orejitas y a esta altura les ponen dibujos de cruces, mariposas, de todo. Después lo motean y se llama paco, así [le] dicen [cuando] lo motean. Paco es igual a «figura». Hay otro [chullo] tejido a palito, es de ahorita y también para el pie es de ahorita. Eso es lo que estamos olvidando […] escarpines para los pantalones de bayeta y encima también el otro para el frío.

Sorprenden sus palabras el uso de chullos tradicionales de tipo chullupa tejidos a telar, así como sobre su decoración, llamada paco, información que se desconocía —por la ausencia de un registro formal—. También menciona el chullo tejido a palito que todos conocemos, con las citadas orejitas, de confección relativamente reciente.

Lorenza Huallpa (2018) expone de manera integral las características del tejido plano que usan en su pueblo:

Si uno quiere hacer una lliclla, se empieza la urdimbre, conformada por dos elementos, unas franjas anchas que llamamos ina, otras franjas angostas, [llamadas] apsu, y un tercer elemento con figuras de gran significación para nosotros y que van alternadamente en la parte central del apsu. Para tejer las figuras de animales, plantas o elementos siderales sobre la trama, el tejedor selecciona los motivos de acuerdo con los encargos de la comunidad o por sus propios medios. No siempre las figuras son grandes, más bien son pequeñas, más que todo para dar una buena manta y con figuras que sean hermosas. Solo para poder terminar es un poco fastidioso porque lo que se utiliza son unos palos bien delgaditos y también se utilizan unas agujas grandes y medianas, y con eso es que se va terminando. Por eso es por lo que se demora, para hacer una manta, un promedio de quince días en su confección. Todo eso siempre lo hacen con ayuda de los hijos o entre las parejas.

El proceso de tejido que menciona Lorenza es claro en cuanto considera una sucesión de operaciones que van determinando las características de la urdimbre compleja.

3.3.4. Uso de telares: de estaca, telar vertical y pretelares

El telar es el instrumento sobre el cual los aymaras elaboran el tejido. Los entrevistados mencionan la existencia de dos tipos: el telar plano o de estaca, que es usado por las mujeres; y el telar vertical, mayormente utilizado por los hombres para hacer textiles de mayores dimensiones (frazadas) y telas en técnica y variedad de bayetas. Acto seguido, pasamos a describir algunos tipos.- Telar horizontal: en el campo se le denomina «telar de estaca». Está compuesto por cuatro palos clavados sobre una superficie plana y dos barras paralelas ubicadas una en la cabecera y la otra a los pies. Entre estas dos barras van —fijos— los hilos de la urdimbre. La trama, por su parte, es un hilo que se desliza entre la urdimbre, de izquierda a derecha, y siempre de manera horizontal. Este telar tiene poco peso y es fácil de transportar (Huallpa, 2018).

- El telar a pedal: este tipo de telar fue introducido al Perú durante la Colonia (Lefebvre, 2009, p. 41) y usa la técnica de la bayeta. De acuerdo con la información proporcionada por Quenaya (2018), este instrumento lo utilizan en su comunidad generalmente para hacer ropa de vestir e indica que allí, en la localidad de Platería, confeccionan pantalones, casacas y almillas (camisas). Además, este tipo de telar es reservado para ejecutar tejidos de mayores dimensiones, como frazadas y la mencionada bayeta (killy y mantiwa).

- Uso de pretelares: es una técnica de tejido sin uso de telar, el cual es reemplazado por algún miembro del cuerpo como:

- El tejido con pie (sin telar): uno de sus extremos va sujeto a la cintura y el otro al dedo gordo del pie. Es para el aprendizaje de tejido con mínima urdimbre.

- El telar de mano: de función semejante al tejido con pie, se utiliza para la elaboración de watos destinados a sujetar las polleras o como adornos y accesorios (Gisbert et al., 2006, p. 49).

En el caso de las jóvenes de Ácora, encontramos que avanzan su tejido cruzado poniendo los hilos en torno al cuello durante el pastoreo, haciendo cintas con las que sujetan su cabello.

3.3.5. Tipología de los textiles de urdimbre aymaras

Los textiles tradicionales puneños poseen un particular estilo para su elaboración y emplean técnicas con base en la urdimbre. Sus formas de composición con listas (apsu o pallay) de variada disposición espacial (ina o pampa) están formadas por la yuxtaposición de una misma gama tonal cromática «negro sobre negro», que hace referencia a una «particular estética», según Lefebvre (2009, p. 33, fig. 14); y se caracteriza por el uso de grandes espacios relacionados a la evocación y las vivencias con su paisaje de grandes amplitudes, visible en los mantos y en los ponchos.Hemos clasificado dos grandes grupos de textiles: mantas y vestimentas, que revisaremos a continuación.

3.3.5.1. El grupo mantas

Por sus características, son objetos cuidadosamente trabajados, con hilos muy finos y producidos mediante una tecnología depurada. Los textiles aymaras muestran un campo visual dentro del cual se desplazan pares de listas de colores en torno a un eje central. Los matices plantean una lectura de acuerdo con la función asignada: si es ritual, eligen colores sobrios con predominio de grises; si es ceremonial, los colores son cálidos, entre dorados y rojos, equivalentes a la solemnidad de un matrimonio. También los hay de tipo social, con colores intensos y contrastantes usados por los jóvenes. Las listas delgadas (apsu)contienen diseños o saltas,que son motivos generalmente blancos de carga simbólica y significativa relacionados con la identidad local o regional. Para efecto de los estudios artístico-etnográficos, estas piezas son consideradas obras de arte popular de alto contenido cultural y valor patrimonial.

Desde el punto de vista de la calidad de los objetos, Lorenza Huallpa (2018) menciona que «La lliclla, la istalla, la uncuña, la chuspa y la waca —faja— se deben hacer con hilos bien delgaditos; entonces la prenda sale finita y ¡bien bonita! Hay también objetos que los tejen con hilos gruesos, por ejemplo, las fajas, pero estas van a quedar toscas… ¡no es bonita!».

3.3.5.2. El grupo vestimenta

Corresponde a la ropa, cuya producción es rica y variada. Como las mantas, requieren de una alta tecnología, y a ellas se incorporan otros elementos, como bordados y pompones o «bolitas de lana». La mejor manera de observar las cualidades técnicas y los rasgos locales de ambos grupos textiles es ponerse en contacto con las mismas piezas en su localidad para identificar sus vínculos afectivos con la naturaleza y con la diferente identidad de cada lugar. Los campesinos puneños, al ser consultados por sus tejidos, dijeron sentirse herederos de un legado ancestral y son conscientes del valor patrimonial que tienen sus mantos y prendas. Sobre las características de estas piezas, Juan Holguín, personaje que ha sido un eje del proceso de nuestras entrevistas y del establecimiento de contactos con diferentes tejedores puneños, señaló en 2018:Siempre todas las prendas están hechas para alguna ocasión; por ejemplo, unos pasan autoridad [cambio de autoridad], tiene que ser confeccionada la manta, el bolso, la chalina, ¡todo eso a mano! Esas son las prendas que las autoridades deben tener de antemano y también para obligar a las nuevas autoridades a vestirse así en sus reuniones comunitarias.

3.3.6. Muestra del grupo mantas

forma de reconocer características de los textiles aymaras puneños es mostrando una breve selección de mantas, chuspas y fajas. A continuación, se presenta una muestra básica con algunos ejemplos, que confirman las características formales, cromáticas y de las técnicas de urdimbre, así como la función a la que están destinadas y sus posibilidades simbólicas o de significado: ritual, ceremonial, social o utilitario.

|

Figura 29. Incuña/tari, técnica urdimbre Pampa amplia listada en variados tonos grises, interceptada por dos bandas laterales de color guinda oscuro entre líneas blancas, y con el acabado de bordes en rojo carmesí. Tejida en fibra de alpaca, hecha a telar y teñida con tintes naturales en la localidad de Ilave durante el siglo XX. Fuente: colección de La Casa del Corregidor. Cód. CRR.01.03.08.199. Puno. |

|

Figura 30. Lliclla con pampa negra(awayo) Pampa en negro (dos piezas unidas), interceptada por dos listas de color rojo y verde en el eje central, y decorada con saltas en blanco. Tejido urdimbre de Juli, hecho en fibra de alpaca y teñido con colores naturales en el siglo XX. Fuente: colección de La Casa del Corregidor. Cód. CRR.01.05.02.038. Puno |

|

Figura 31. Chuspa cuadrangular tejida a telar y teñida con tintes naturales Listas. El eje central es de tono fucsia y en los espacios laterales se alternan tonos guindas, oscuros y medios, así como dos listas verdes conteniendo motivos o saltas. En el extremo superior se aprecia un tirante con diseño de listas y, en la inferior, pompones multicolores. Tejido del siglo XX. Fuente: colección de La Casa del Corregidor. Cód. CRR.01.05.02.038. Puno. |

|

Figura 32. Chuspa de forma rectangular con largo de 20 cm y ancho de 17 cm Tejido urdimbre vista de Juli, con pampa de color rojo coral y cinco listas-apsu dispuestas verticalmente. La lista central está flanqueada por dos delgadas líneas verdes y por las laterales amarillas, que contienen decoraciones con menudas saltas color crema. Del borde inferior de la chuspa penden flecos con borlas de la misma gama cromática, terminadas en blanco con pompones. La parte superior lleva una cinta para colgar con símbolos geométricos que hace unidad con la chuspa. |

|

Figura 33. Chumpi (faja waka) Faja de trabajo gruesa de 1,46 m de largo y 10 cm adicionales, con ocho trencitas unidas al extremo con caito. Colores con base en listas en rojo, entre hilos blancos y delicadas saltas. Tejida en lana de oveja y teñida con tintes naturales en la zona de altura de Ácora. Fuente: colección de La Casa del Corregidor. CRR.01.02.32.214. Puno. |

|

Figura 34. Estante de textiles de uso comercial |

3.3.7. Muestra del grupo vestimenta

Como las mantas, la vestimenta posee una gran variedad de calidades diferenciadas según la función que cumplen en la sociedad, distinguiéndose las prendas usadas para la vida diaria (del trabajo), las femeninas y masculinas, las prendas según grupos etarios de ambos sexos (niños, jóvenes, adultos) y aquellas de uso ceremonial, funerario o festivo-ritual (usos sagrados y sociales-identitarios).

3.3.7.1. Prendas de uso diario de tonos naturales

Los aymaras poseen una diversidad de vestimentas condicionadas a las actividades que realizan, lo que permite reconocer que poseen una cultura del vestir. La presente muestra es una selección de atuendos femeninos.

|

Figura 35. Atuendo doméstico tradicional femenino siglo XXI) Destaca el sombrero de paño adornado con cintas. Asimismo, lleva un polo gris y pende de la cintura una doble pollera de bayeta (la externa es oscura y recogida a la cintura, la otra es de tono claro). Completa la vestimenta el par de ojotas (sandalia a base de caucho de neumáticos). Fuente:colección particular, Puno. |

|

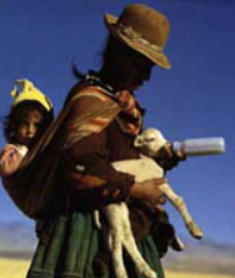

Figura 36. Indumentaria femenina de diario (campo, siglo XXI Ropa hecha a telar en fibra de camélido con tonos naturales, sombrero en la cabeza, camisa marrón oscuro. Lleva awayo (manta relativamente grande para llevar al hijo o, en su defecto, portar objetos en la espalda) y pollera sencilla de bayeta verde neutro. Fuente: La Guía (2009) |

3.3.7.2. Prendas de uso social para ir al mercado, parques y espacios públicos

Es costumbre de las madres andinas portar a sus niños en la espalda para facilitar la actividad manual. La manta está hecha a telar y teñida con anilinas.

|

Figura 37. Mujer con hijo en un awayo Tejido a telar con anilinas (chulfe) elaborado con listas de colores rojo y rosado, aplicaciones de saltas en blanco y la pampa azul cobalto intenso. El pequeño lleva un chullo para niño de alpaca en colores naturales y tejido a palitos. Fuente: colección particular, mercado de Puno (siglo XXI). |

|

Figura 38. Vendedora de accesorios de ropa Chuspas y fajas con base en listas con pompones multicolores hechas con lana industrial. Al extremo izquierdo vemos una mantita de fibra de alpaca en tonos naturales. La mujer sentada viste sombrero de paño marrón y chompa verde tejida a palitos. Fuente:colección particular, Juli, Puno (zona aymara). |

|

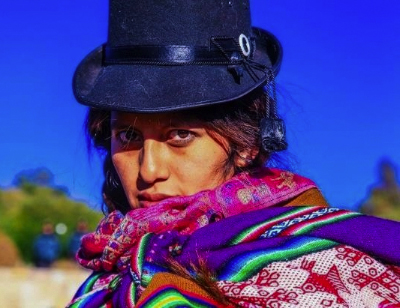

Figura 39. Vestimenta social aymara Las mujeres aymaras suelen llevar sus mejores galas para lucirlas en el pueblo y obtener reconocimiento y respeto como tejedoras. Aquí apreciamos mantas, awayos y chalinas de colores que van anudadas al cuello. Porta un elegante sombrero de paño con acabados brillantes en ribete y cinta. Fuente: colección particular. |

|

Figura 40. Vestimenta de danzante femenina sicuri Sombrero de paño negro adornado con pompones. Ella va peinada con dos trenzas, lleva chaqueta blanca de bayeta, lliclla en forma de banda diagonal —que va desde el hombro derecho al lado izquierdo de la cintura— y una faja que enmarca el talle, con predominancia del color rojo, tejidas a telar y teñidas con anilina. Fuente: colección particular, Puno |

|

Figura 41. Músico con atuendo de carnaval Los integrantes de las diferentes comparsas musicales llevan vistosos trajes en las fiestas patronales. El músico de la imagen tiene sombrero de paño blanco con una cinta tejida de colores en la base de la copa. Destacan la camisa blanca y el pantalón negro, ambos de bayeta. Acompaña la vestimenta un chumpi (faja) y chuspas adornadas con pompones que penden del hombro. Las ojotas de jebe son de uso general. Fuente: archivo personal, Puno |

|

Figura 42. Bailarina aymara y atuendo de carnaval Atuendo conformado por sombrero de paño negro y chaqueta oscura bordada con motivos florales. La bailarina lleva un awayo en la espalda y cuatro polleras sujetas en la cintura que son de color fucsia, anaranjado, verde y rojo, todas de bayeta. Calzas ojotas con adornos. Fuente: colección Uriel Montúfar |

3.3.7.3. Dos informantes del grupo de entrevistados (fotos)

Las personas abajo nombradas son dos dignos representantes aymaras, conscientes de su identidad, herencia y valores culturales.

|

Figura 43. Lorenza Huallpa Lorenza muestra una manta con dominancia del color rosado, signo de identidad de su comunidad asociado a la condición de productores de airampo, planta tintórea. Laraqueri, distrito de Platería, Puno. Fuente: archivo personal. |

|

Figura 44. Juan Holguín Juan, aymara y quechua hablante, traductor de las entrevistas en su comunidad. Socca, distrito de Platería, Puno. Transcriptor y traductor de las mismas, al castellano. Fuente: archivo personal. |