| Adela Pino Jordán

Artista Plástica, por la Escuela Nacional de Bellas Artes, ENSABAP. Licenciada en Arte y Maestra en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, UNMSM, Doctora en Educación por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, UIGV.

Fue docente principal y desempeñó los cargos de directora y coordinadora de Departamento Académico de Arte de la Escuela Profesional de Arte (2009-2018), Facultad de Letras y Ciencias Humanas —FLCH— de la UNMSM.

Participó en la programación curricular de tres carreras profesionales Arte, Danza, Conservación, de la FLCH de la UNMSM; Coordinación en investigación de grupos de estudio.

Publicó artículos en Revistas Cultura y Pensamiento, Instituto Rural Andino de la UNMSM, Museo de la Cultura Peruana.

Ponente en congresos nacionales, invitada al Congreso de Educación por el Arte INSEA en Holanda. |

|

Muy amablemente Adela ha dado su autorización para compartir su singular trabajo. Ella se atreve a repensar los modelos educativos en el país, el oficial y el tradicional, sobre la base de una lectura intercultural de los mismos.

Muy amablemente Adela ha dado su autorización para compartir su singular trabajo. Ella se atreve a repensar los modelos educativos en el país, el oficial y el tradicional, sobre la base de una lectura intercultural de los mismos.

¡Muchas gracias Adela! |

Presentación

En la actualidad, se tiene la certeza de que el Perú antiguo fue un foco de cultura de desarrollo milenario con un proceso de transformaciones profundas. A pesar de ello, aún mantiene una unidad de creencias, mitos, lenguas, tecnologías, conocimientos y saberes que denotan la existencia de un factor de carácter pedagógico o un modelo andino de naturaleza holística, integrador de principios cosmogónicos, valores éticos, artísticos y tecnológicos habituales en sus prácticas cotidianas. Entre sus características resaltantes figura un calendario agro festivo ritual usado como recurso ordenador, cuya lectura del tiempo-espacio les permite planificar actividades agrícolas o manufactureras como la textil.

En ese horizonte de conocimiento, este volumen presenta dos asuntos disciplinarios: el estudio de la tecnología textil andina (parte I) y el modelo pedagógico andino «mitos» (parte II), obtenido dialógicamente por contraste con el modelo pedagógico occidental centrado en el «logos». Es este diálogo justamente el que permitió detectar la existencia de un proceso didáctico textil-andino, por lo que se ha creído conveniente presentar el tema textil y sus características de la parte I, para facilitar la comprensión de la parte II referida al modelo pedagógico de la tecnología textil aymara. Cabe precisar que este libro propone una versión actualizada de la tesis doctoral El modelo pedagógico tradicional andino y la tecnología textil aymara de la región Puno (Pino, 2021b), sustentada en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

La producción textil estudiada se ubica en cinco comunidades campesinas de la región aymara de Puno: Socca, Laconi, Queruma, Saculla y Rinconada, ubicadas en los distritos de Ácora, Juli y Chucuito, en la zona oeste del lago Titicaca. Se trata de comunidades que crían alpacas, históricamente productoras de textiles, de las que se analiza una muestra de mantas (awayos o llicllas) y prendas de vestir festivas, ceremoniales, de abrigo y cotidianas. Para ello, se contó con la colaboración de 3 comuneras y 3 comuneros, todos ellos tejedores, que contestaron una 'entrevista situada', apoyada por tres expertos en educación andina para la validación de la guía de preguntas, el estudio del contexto y la descripción de las piezas textiles. Los resultados proporcionan la comprensión de la vigencia de un modelo educativo tradicional andino que aún subsiste en las referidas comunidades campesinas aymara. |

Prólogo

La interesante investigación que aquí se presenta ha sido realizada con mucho empeño por Adela Pino, nuestra estimada colega en las aulas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ella nos plantea reconocer y apreciar la diversidad de formas y modalidades culturales empleadas por uno de los distintos grupos étnicos que pueblan nuestro vasto territorio: el aymara. En este caso, se trata de un tema relacionado con el ancestral arte y oficio de la textilería andina, y su relación con un método educativo propio.

Adela Pino plantea, a través de la interrelación de varias disciplinas, dilucidar la continuidad de la tecnología textil a partir de un adecuado sistema de transmisión de conocimientos y tradiciones en el sur andino. La autora, formada en las bellas artes, la historia del arte y la pedagogía, desarrolla este trabajo en cinco comunidades aymaras, «históricamente productoras de textiles», para concluir con una propuesta pedagógica que se origina, con algunos cambios, en su tesis doctoral titulada El modelo pedagógico andino y la tecnología textil aymara de la región Puno. Esta, si bien se enfoca en la temática textil, tiene una orientación puntual desde la perspectiva educacional comunitaria propia de nuestra diversidad cultural.

La autora busca analizar y contrapesar, desde los principios de la educación formal u oficial, el tipo de formación y adiestramiento que se imparte de manera tradicional en el mundo andino con el fin de comprobar su validez y beneficios comunitarios, locales y culturales. Para la elaboración de esta propuesta fue de gran relevancia no solo la práctica docente de la autora, sino el trabajo de campo que le permitió recoger el testimonio directo de los propios tejedores y de los pobladores, quienes mostraron y demostraron no solo su experiencia técnica y sus procedimientos en el manejo de su arte, sino también en la manera de trasferir sus saberes colectivos enraizados en los miembros de la familia y en la propia comunidad. Ello se complementó con el aporte teórico de especialistas conocedores de la educación y la visión andina, que le sirvió de base para la elaboración del marco teórico de esta pesquisa.

Tradición textil aymara y modelo pedagógico andino aborda el tema en dos partes que se complementan. La primera está dedicada a la textilería propiamente dicha y a su trayectoria histórica, pero también a su importancia en el desarrollo cultural y artístico del ámbito andino, las principales técnicas desarrolladas, las piezas más representativas y a sus cualidades expresivas, que permiten puntualizar las características empleadas en la región de los antiguos lupacas en lo referente a la estructura, las fibras, la tecnología, los colores, el diseño y sus antecedentes históricos. La segunda parte nos acerca, como establece la autora, a los fundamentos teóricos, que son tomados de dos corrientes o modelos pedagógicos con base en planteamientos filosóficos, socioculturales e históricos específicos, y vistos desde un enfoque intercultural. Uno occidental, sustentado en el pensamiento concebido como «logos» y en sus principios de racionalidad, individualidad, propiedad privada y economía monetaria; y el otro andino, basado en un tipo de pensamiento definido como «mitos», fundamentado en la cosmovisión, dualidad, propiedad comunitaria y economía de trueque. Estos argumentos le permitieron a la autora detectar la existencia de un proceso didáctico textil-andino natural, comunitario y tradicional diferente al sistema vigente impartido por el Estado; es decir, un procedimiento heterogéneo de construcción de conocimiento, distinto al de la educación formal.

De esta manera, Adela Pino demuestra que el aprendizaje desde muy temprana edad y el adiestramiento, en el transcurso de pocos años, constituye una «escuela» no formal para el aprendizaje de habilidades y del proceso tecnológico, enriquecido con la interiorización de los contenidos significativos de sus propias tradiciones. Destaca, asimismo, de manera expresa la importancia del estímulo que los familiares —a la vez maestros— ofrecen a las niñas, los niños y jóvenes por medio de la indicación «Te doy mi mano», que constituye una exhortación de aliento y respaldo. A la par, es una manera de entregar y transmitir sus saberes y legado formativo desde la oralidad y la práctica atenta y observadora, pero también reflexiva, sobre el interés de los propios aprendices por imprimir ciertas cualidades personales a las piezas en el marco de la tradición local. La autora destaca, igualmente, que este tipo de enseñanza no es un sistema cerrado y que cualquier persona en la adultez puede acceder a aprender y buscar un maestro destacado que, al aceptar, lo hace con la misma frase ritual: «Te doy mi mano», la cual fortalece la evidencia de un modelo pedagógico andino, cuya praxis se asemejaría a la aplicada en otras zonas de la región sureña en cuanto a la permanencia de varios otros oficios inherentes a sus hábitos culturales. Pero las tradiciones no son estáticas y permiten a los tejedores asimilar las novedades del mundo contemporáneo, impulsando algunos cambios en el uso de las fibras, los colores y novedosos símbolos que se suman a los propios, insertándolos en el mundo globalizado y modernizador sin perder su esencia cultural.

En suma, considero que la lectura de este texto contribuirá sustantivamente a quienes se interesen, aprecien y transiten por el mundo de la textilería y de la educación, así como por sus sugerentes y relevantes aportes.

|

Reconocimientos

Mi profundo reconocimiento a las instituciones y personas que, por su orientación y apoyo, o por sus aportes, recomendaciones, consejos, observaciones y críticas, hicieron posible la culminación de este libro, orientado al conocimiento de un modelo pedagógico de tradición andina como viva expresión del pensamiento, los valores, procedimientos y prácticas en la singular tradición textil aymara de Puno.

Mi especial agradecimiento a Estela Miranda, directora del Museo de la Cultura Peruana, institución que cuenta con una importante colección de textiles del país; y a la especialista Rosmary Zenker, por su apoyo en el reconocimiento de piezas de catálogo. Los museos y colecciones constituyeron una fuente valiosa para el estudio de las piezas textiles gracias a las facilidades y amabilidad proporcionadas. A Ana María Pino Jordán, promotora de La Casa del Corregidor, en Puno, que cuenta con una importante colección de textiles andinos, en especial de diferentes lugares aymaras. A los puneños que exhiben sus tejidos en pequeños museos, tiendas, ferias de pueblos tanto aymaras como quechuas, por sus muy valiosos aportes al conocimiento de la cultura y realidad de la sociedad aymara puneña. A Sara Acevedo, especialista en textiles, exdirectora del Departamento Académico y docente de la Escuela Profesional de Arte de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y exdirectora del Museo de la Cultura Peruana, quien hizo importantes aportes a esta investigación, entre estos el prólogo de la presente publicación. A Laura Esponda por su aporte decisivo como asesora de la tesis que sirvió de base para la presente publicación libro; y a Andrés Arias, docente e investigador de la Universidad del Altiplano, especialista en Interculturalidad.

A Edith Reyes (+), exdocente e investigadora de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, autora de publicaciones de carácter pedagógico y metodológico. Mi eterna gratitud, también, a mis colegas y compañeras de labor en la Escuela Profesional de Arte (EPA), Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos: Martha Barriga Tello, exdecana de la Faculta de Letras; y Patricia Victorio, directora del Departamento Académico de la EPA, por su aporte académico, importantes consejos, alcances de material relacionado a la historia del arte peruano e incondicional aliento. Finalmente, a mi familia chiquita, Bruno, Karín, Paula y Gaela, por su amplio apoyo y enorme tolerancia a favor de la culminación de este libro. |

Tradición textil aymara y modelo pedagógico andino

© Adela Pino Jordán, 2025

Primera Edición digital, abril 2025

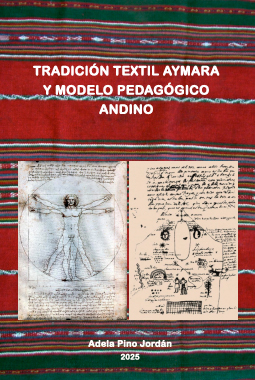

Ilustración de portada

- Ph’ullo de danza chokella, Ácora (Colección Casa del Corregidor. Reg. CRR.01.04.02.109)

- «Hombre de Vitruvio», de Leonardo da Vinci, y «Dibujo cosmogónico» de Joan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamaygua, en Relación de antigüedades deste reyno del Piru».

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2025-03379

ISBN:

Libro electrónico disponible en www.casadelcorregidor.pe

Reservados todos los derechos. Prohibida la reproducción total o parcial sin previa autorización expresa de la autora

(mail: pinjade@gmail.com) |

Muy amablemente Adela ha dado su autorización para compartir su singular trabajo. Ella se atreve a repensar los modelos educativos en el país, el oficial y el tradicional, sobre la base de una lectura intercultural de los mismos.

Muy amablemente Adela ha dado su autorización para compartir su singular trabajo. Ella se atreve a repensar los modelos educativos en el país, el oficial y el tradicional, sobre la base de una lectura intercultural de los mismos.